|

5

centesimi

|

Verde

|

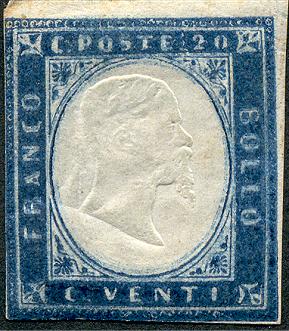

| 20 centesimi |

Azzurro

|

|

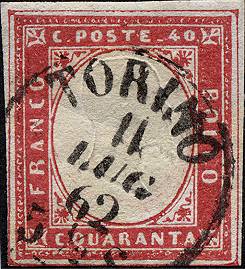

40 centesimi

|

Rosso

|

Sostituì la precedente

terza emissione man mano si esauriva. Come già avvenuto per altre serie

non esiste Decreto o Circolare ufficiale che ne sancisca la nascita (un Decreto

sarà emanato in seguito quando verranno emessi gli altri valori della

serie). Probabilmente, ancora una volta, i problemi nel distinguere i valori,

specialmente il 5 ed il 20 centesimi, nonché le diciture dei francobolli

mal leggibili della serie precedente furono la causa di questa nuova "fornitura"

di francobolli: esatto, "fornitura", in quanto per la Direzione

delle Poste di questo si trattava: semplicemente di una nuova "fornitura"

con delle variazioni rispetto alle precedenti!

Il disegno è sempre più o meno il medesimo di tutte le precedenti

emissioni, per cui non lo descriverò un'altra volta.

Successivamente si aggiunsero altri tagli alla serie, a causa delle nuove

esigenze tariffarie e precisamente:

|

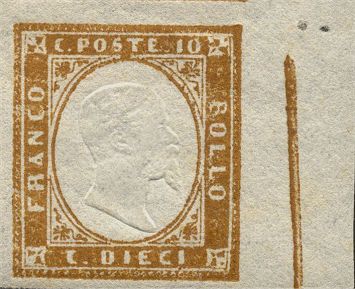

10 centesimi

|

Bruno

|

Dal 1°

Gennaio 1858

|

| 80 centesimi | Arancio | Dal 1° Gennaio 1858 |

|

3 Lire

|

Rame

|

Dal 1°

Gennaio 1861

|

L'emissione è stampata

in tipografia, sempre dal Matraire, in fogli di 50 pezzi (10 file di 5), su

carta a macchina, non filigranata. A proposito della stampa tipografica, alcuni

francobolli presentano invece delle caratteristiche nettamente litografiche:

sono sorte discussioni e studi in merito a ciò. Io mi limito a dire

che i francobolli sono stampati il tipografia (e così è nella

quasi totalità dei casi) ma forse vi furono alcune provviste dove,

vuoi per "vizio" del Matraire che era pur sempre un litografo,

vuoi per la necessità di operare rapidamente, venne quantomeno mischiato

il sistema di stampa tipografico con quello litografico nel processo produttivo.

Esaminiamo ora le caratteristiche principali dei francobolli.

I francobolli misurano mm 19x21 circa. La tavola da stampa, come detto, si

componeva di 50 francobolli (solo successivamente, forse per sveltire il lavoro

venne utilizzato un sistema da stampa a 100 impronte, affiancando due pietre

da 50 esemplari). Poiché i vari cliché vennero ricavati per

duplicazione dalla matrice originale, ogni francobollo si differenzia dall'altro

per minutissimi particolari, che possono aiutare nella ricostruzione della

tavola. A questi si devono poi aggiungere i vari difetti che si vennero a

creare durante le numerosissime tirature e composizioni: limature delle cornici,

piccole ammaccature, graffi ecc. che si trovano costanti per varie forniture.

La tavola da stampa era circondata da un filetto di contorno, una lamina metallica

inserita attorno alla composizione per tenerla maggiormente stabile: secondo

alcuni autori era solo un ornamento di bellezza: ipotesi a mio avviso un po'

strana se si pensa che appena stampati i bordi dei fogli venivano tagliati

e gettati! Il filetto si trova a distanze differenti a seconda del valore

e non è presente nella composizione dell'80 centesimi e del 3 Lire;

poiché come detto i bordi venivano tagliati prima di essere distribuiti

(operazione detta di "tosatura"), tale filetto appare solo

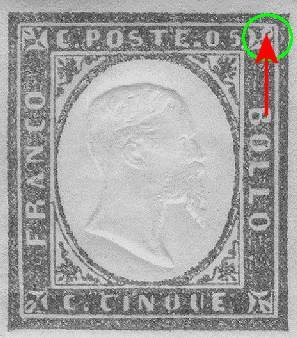

in rarissimi casi sui francobolli (Fig. 1), mentre lo si può

rinvenire nelle prove e negli scarti di stampa (Fig 1a). Da notare

anche il fatto che spesso i singoli cliché, fissati su una tavola di

legno (anche se alcuni ritengono impossibile l'uso di questo materiale...),

non erano ben allineati o si spostavano per cui si trovano esemplari inclinati,

anche notevolmente, rispetto ai francobolli vicini (Fig 2).

|

|

|

Fig.

1: riquadro di foglio a sinistra

|

Fig.

1a: riquadro destro;

scarto di stampa, con effigie falsa |

Fig. 2: coppia con netto disallineamento

Attorno alla cornice esterna dei francobolli si rinvengono sovente delle impronte, simili a filetti; tipico il caso del 40 centesimi, dove alla posizione 12 del foglio si nota sempre questo filetto pressoché completo (Fig. 3). Si tratta probabilmente dell'impronta lasciata dalle piastrine di supporto dei singoli cliché, non sufficientemente abbassate (il Rattone, nel suo fondamentale studio, ipotizza che si possa anche trattare di impronte lasciate da "cartoni tipografici" inseriti per chiudere dei "giochi" troppo ampi che si vennero a creare nella tavola da stampa).

|

|

|

Fig.

3: un 20 ed un 40 centesimi con il filetto

esterno assai evidente

|

|

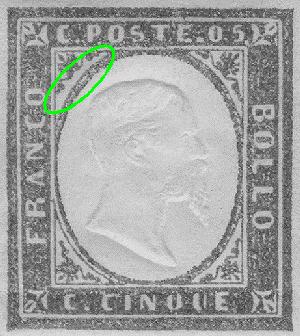

Altra piccola caratteristica di questi francobolli è che gli ornati ai quattro angoli dell'ovale non hanno distanza uguale dall'ovale stesso; in particolare quello superiore sinistro è sempre molto più distanziato degli altri (Fig. 4).

Fig. 4: l'ornato superiore

sinistro è sempre il più distante dall'ovale

Per alcuni valori (5, 10 e 20

centesimi) si possono inoltre notare dei piccoli segni peculiari di incisione,

probabilmente inseriti apposta come segni segreti per riconoscere gli originali

da eventuali falsi. Eccoli nel dettaglio.

Nel valore da 5 centesimi la linea orizzontale superiore dell'ornato interno

superiore destro non è continua (Fig. 5).

Fig. 5: il segno segreto

del 5 centesimi

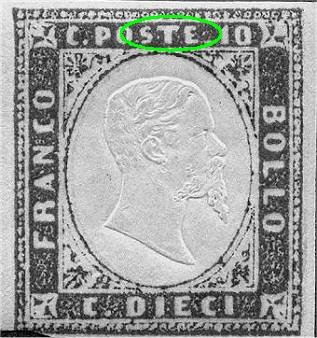

Nel valore

da 10 centesimi la lettera "T" di "POSTE" è più

marcata delle altre ed anche leggerissimamente più sposta in alto (Fig.

6).

Fig. 6: il segno segreto

del 10 centesimi

Nel valore da 20 centesimi si nota un minimo intaccamento della cornice interna sotto l'ultima "O" di "BOLLO": non è sempre visibile a causa dell'inchiostrazione (Fig. 7).

Fig. 7: il segno segreto del

20 centesimi

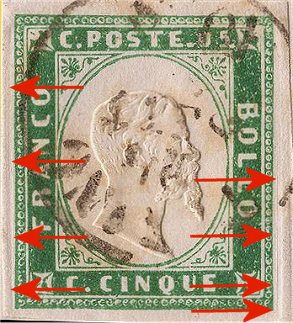

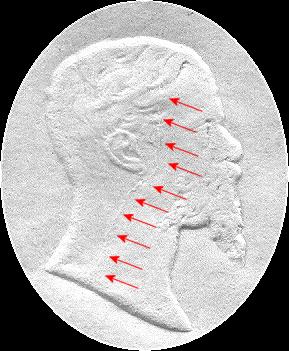

L'effigie centrale, opera del valente incisore della Zecca Giuseppe Ferraris,

venne impressa in due differenti modi. Dapprima si procedette ad un'impressione

simultanea delle 50 impronte, fissate su una specie di matrice di stampa a

secco: ogni effigie era fissata (saldata?) su di una base metallica di circa

mm 20x22, quindi appena più grande del francobollo. Durante l'impressione

dell'effigie i vari supporti rettangolari lasciarono in maniera spesso assai

evidente la loro impronta attorno al francobollo, nei margini (Fig. 8).

Secondo altri autori l'effigie venne impressa singolarmente mediante un bilanciere

a mano (tecnicamente chiamato "stanhopes"): trovo questa

interpretazione strana, poiché avrebbe allungato notevolmente i tempi

di produzione.

I punzoni utilizzati per stampare le effigi non erano tutti identici ma alcuni

minutissimi particolari (soprattutto dell'orecchio) li differenziano; ma questo

è argomento da super-specialisti!

|

|

|

Fig.

8: l'impronta del rettangolo che

sosteneva l'effigie.

(L'80 centesimi presenta anche una nettissima doppia effigie) |

|

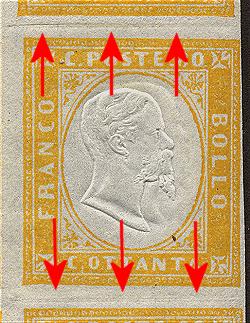

Con il secondo metodo,

utilizzato dal 1861-62, le testine venivano impresse a coppie orizzontali.

Questo nuovo sistema è paradossalmente controproducente in quanto più

lento del precedente: venne messo in opera originariamente per produrre i

francobolli delle Province Napoletane ma fu adottato anche su Sardegna, malgrado

la non definitiva scomparsa del primo sistema. Per altri autori invece, che

come detto ritengono che inizialmente le effigi venissero impresse singolarmente,

questo nuovo sistema velocizzava il lavoro imprimendo le testine a coppie

e non più ad una ad una. Come si può notare le idee sono spesso

in contrasto...

In merito a questo secondo sistema si pone una domanda: ma se ogni fila è

di 5 pezzi, come si fa ad imprimere le testine a coppie?

Risposta: per ogni fila si imprimevano 3 coppie di effigi; la prima battuta

sul bordo sinistro del foglio (quindi non serviva a nulla) e sul 1° esemplare,

la seconda battuta era per il 2° e 3° esemplare e la terza battuta

per il 4° e 5° esemplare.

In questo modo le testine sono allineate a coppie, tranne la prima che è

allineata con quella impressa sul bordo, che veniva poi scartato prima di

utilizzare i francobolli (si rinviene questa testina solo sulle prove o sugli

scarti di stampa)

nella Fig. 9 riproduco una striscia di 5 (la massima possibile in senso

orizzontale) in cui si nota perfettamente quanto esposto.

Fig. 9: l'allineamento a coppie dell'effigie col

secondo sistema

Come accennavo poco sopra questo

secondo sistema nacque per l'esigenza di approntare i francobolli per le Province

Napoletane ma va notato come il sistema precedente non venne del tutto abbandonato,

specialmente all'inizio.

Questo sistema a doppia effigie, che era probabilmente privo di adeguati supporti

laterali, "scaricava" però una notevole forza sulla

coppia di punzoni: alcuni di questi, con l'andar del tempo e dell'utilizzo

si incrinarono. Secondo alcuni autori (come il Damilano) si tratta in realtà

di difetti di fusione dell'acciaio dei punzoni che vennero in superficie.

Infatti, a partire dal 1862, sono visibili quelle che in gergo si definiscono

"piccola e grande incrinatura". La piccola incrinatura si

riscontra nella 1ª, 3ª e 5ª fila verticale del foglio mentre

la grande incrinatura nella 2ª e nella 4ª fila verticale. Non sono

sempre semplici da vedere, specialmente sui francobolli usati ed in particolar

modo la "piccola incrinatura". Ne do qui una riproduzione

(Fig. 10-10a). I francobolli che presentano queste caratteristica in

modo evidente sono abbastanza pregiati.

|

|

|

Fig.

10: la grande incrinatura

|

Fig.

10a: la piccola incrinatura

|

Già che stiamo parlando

di effigi accenniamo anche alle incisioni plurime, abbastanza comuni specialmente

nelle ultime tirature, quando la produzione era massiccia e meno curata: trovare

esemplari con doppie effigi non è raro (Fig. 8); molto interessanti

sono invece i pezzi che presentano le effigi nettamente distanziate oppure

che presentano triple incisioni. Esistono anche pezzi con due effigi, una

dritta ed una capovolta: sono rarità.

Come si può vedere dalle immagini soprastanti l'orecchio presenta un

minutissimo orecchino: per alcuni studiosi (es. il Diena) è un altro

segno segreto, apposto volutamente.

Per quanto concerne la carta adoperata essa fu assai diversa, anche a causa

del lungo periodo durante il quale la serie fu in uso e per la notevole quantità

di pezzi stampati; fu sempre a macchina, bianca o bianco-avorio, senza filigrana:

la si trova spessa, sottile, porosa, levigata e via dicendo. Generalmente

andò qualitativamente peggiorando col progredire delle tirature. Ha

spessori variabili tra 4 e 10 centesimi di millimetro.

Questi francobolli ebbero svariate tirature e furono utilizzate due tavole

e varie composizioni durante gli anni (una sola per i valori da 40 ed 80 centesimi

e per il 3 Lire). Alcuni dettagli permettono di attribuire un pezzo alle varie

tavole/composizioni, anche se non sempre facilmente. Nella sezione "Approfondimenti"

viene illustrato come provare a riconoscerle.

Una nota particolare deve essere

fatta per il 3 Lire: questo valore era destinato alle altissime affrancature

che richiedevano un numero di francobolli molto elevato. Per evitare falsificazioni

vennero presi accorgimenti tecnici particolari: dopo essere stato stampato

in colore bruno-rossiccio il francobollo ancora umido veniva cosparso di polvere

metallica color bronzo-oro che si amalgamava col colore, dando il tipico aspetto

color rame (che il Decreto di emissione chiamava "oro").

Per questo valore fu usato solo il sistema di stampa delle effigi a 50 impronte

(1° tipo). Anche la stampa avvenne non con 50 pezzi affiancati a formare

la stampa ma con un unico blocco di 50 impronte. E' un francobollo assai raro,

specialmente usato e su lettera.

E veniamo ai colori: ho già accennato all'inizio come questi siano

centinaia. Il lungo periodo in cui questa emissione fu in uso, la varietà

di inchiostri utilizzati e la grande quantità di pezzi stampati, furono

la causa di una varietà di tonalità che non ha eguali nella

filatelia italiana e forse internazionale, per una singola emissione.

In merito alla catalogazione delle tinte si potrebbe disquisire per settimane.

Personalmente sono arrivato alla conclusione assurda (e personalissima,

intendiamoci!) che una catalogazione precisa di tutte le tonalità sia

impossibile ed incompletabile. Gli stessi cataloghi e manuali chiamano diversamente

francobolli identici: le sfumature, le sotto-tonalità, le ombreggiature

cromatiche, le tirature povere, ricche, antiche, e chi più ne ha più

ne metta sembrano fatte apposta per far impazzire il più calmo dei

collezionisti.

Quello che si può ragionevolmente dire è che vi sono alcune

grandi categorie di colori-base, apparse durante gli anni, nettamente

diverse tra loro: per cui anche il colore sovente aiuta a classificare la

tavola di appartenenza di un francobollo: per esempio il verde smeraldo è

facilmente identificabile ed appartiene alle prime tirature del 5 centesimi,

senza ripetersi nelle successive. Quindi l'unione colore + composizione +

carta + annullo (se databile) permette di classificare un francobollo con

relativa certezza. Ben più arduo diventa il compito quando si abbia

la volontà di interpretare correttamente le varie sfumature cromatiche.

Non ci credete? provate a prendere qualche pezzo ed a farlo esaminare da alcuni

periti differenti: scommettiamo che le risposte sulle tonalità non

concorderanno completamente?

Scherzi a parte (ma non troppo!) nelle schede dei singoli valori mi limiterò

a rappresentare le grandi famiglie di colori, senza assolutamente avventurarmi

nel terreno della specializzazione, che non sarei in grado di trattare correttamente

e che mi porterebbe soltanto a far grande confusione; anche perchè,

mai come in questo caso, due monitor differenti potrebbero rappresentare sfumature

cromatiche in maniera diversa vanificando tutti gli sforzi di rappresentazione

esatta e, perchè no, anche due persone diverse potrebbero intendere

un colore non esattamente nello stesso modo. Quindi, ad esempio, rappresenterò

per il 5 centesimi degli anni 1855-56 le tonalità verde-giallo, verde-pisello

e verde smeraldo tralasciando tutte le sfumature di chiari, scuri, pallidi,

grigiastri, tenui, cupi, carichi, vivaci, smorti, lattei, pastosi, granulosi,

vellutati, lucidi ecc. che mi limiterò ad elencare solo per completezza.